きっと来る‼ 向こう30年で70%の確立です。

これからは、災害時に有効に機能する移動式住宅の社会備蓄です。

過去の履歴からすると巨大地震がくる時期なんですね⁉

備えて、備えて、もっと備えて 憂いなし‼

日向灘・南西諸島でM8級地震も 発生確率は「不明」

日本経済新聞 2022年(令和4年)3月26日土曜日

政府の地震調査委員会は25日、宮崎県沖の日向灘や南西諸島の周辺を震源とする大地震の発生確率をまとめた長期評価を2004年以来18年ぶりに改定し、公表した。初めてマグニチュード(M)8級の巨大地震も評価の対象にしたが、過去の記録が不足していることなどから発生確率は「不明」とした。

日向灘や南西諸島の周辺では、海側のフィリピン海プレートが陸側のユーラシアプレートの下に潜り込んでいる。長期評価では、30年以内にプレート境界やプレート内でM7以上の地震が発生する確率を算出した。

過去に日向灘や南西諸島周辺でM8級の巨大地震があったと指摘する最新の研究があることなどから、今後M8級が発生する可能性はあると指摘。ただ、過去に同規模の地震が起きた回数が少ないことなどから、発生確率は「不明」とした。

M7級の発生確率は、沖縄県与那国島周辺で90%以上、日向灘で80%程度とした。鹿児島県南沖から南西諸島の北西側でもM7~7.5が60%程度の確率で発生する恐れがあるとした。

長期評価で津波の想定は示していないが、日向灘から南西諸島にかけては過去に大きな津波を引き起こした地震が起きている。

1771年の八重山地震(M7.4)では、高さ30メートルの津波によって1万人以上の死者・行方不明者が出たとされる。日向灘で1662年に起きた地震(M7.6)では、4~5メートルの津波が宮崎平野を襲い、複数の村が水没したという。

日向灘の想定震源域は、M8~9級が発生する可能性のある南海トラフと隣接している。南海トラフ地震との連動については「科学的知見の収集・整理が不十分」と明言を避けたが、委員長の平田直東京大教授は「日向灘から南海トラフに破壊が伝わる可能性はある」としている。

長崎沖から鳥取沖、海底活断層も評価

政府の地震調査委員会は25日、長崎県沖から鳥取県沖にいたる日本海南西部の海底にあるとみられる活断層の評価を初めて公表した。

37の活断層を評価対象とし、30年以内にマグニチュード(M)7級の地震が起きる確率を算出。長崎―福岡県沖の「西部」は1~3%、山口県沖から島根県西部沖の「中部」は3~6%、同県東部沖から鳥取県沖に至る「東部」は3~7%とした。

想定する最大の規模は東部の伯耆(ほうき)沖断層帯でM8.1、十六島鼻(うっぷるいばな)西方沖断層帯でM8、西部の第1五島堆断層帯ではM7.9程度とした。

深海の調査もまだまだです。

地震予知ができたら、どんなに安心だろうと想いますが、

地球の生き方を探るのは、おくがましいのではとの想いもあります。

ゆがむ大地、宇宙の目で監視 将来の地震予測に期待

防災フロンティア

2021年2月28日 日本経済新聞

私たちがその上で暮らしている大地は常に動いている。移動によって各所に蓄積したひずみはあるとき限界に達し、地震を引き起こす。国土地理院は人工衛星の画像を活用して地表のずれや隆起などの変化を精密に監視し、地殻の変動や内部のひずみの状況をつかもうとしている。(矢野摂士)

断層を境に東西にずれ

2016年4月に発生し、熊本県益城町などで最大震度7を記録した熊本地震は、阿蘇山付近から八代海に至る布田川・日奈久断層帯の一部がずれ動いて起きた。だいち2号の観測では、断層を境に震源域の北側の地面が最大1メートル以上沈み込んで東に1.5メートル移動し、南側は30センチ以上隆起して西向きに50センチ以上動いたことが判明した。

国土地理院の地殻変動研究室の宗包浩志室長は「こうした地表面に起きた変化を解析することで、地震のメカニズムや今後の余震域などを推定することができる」と説明する。

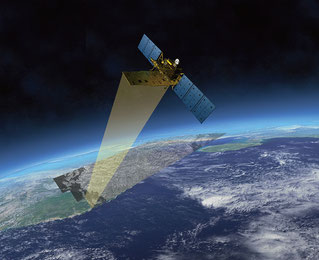

こうした研究に使われているのが、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が14年に打ち上げた地球観測衛星「だいち2号」だ。

センチ単位で地表観測

だいち2号は地上628キロメートルの高さで地球を南北に周回している。2週間に1回、ほぼ同じ地点の上空を通り、「定点観測」で地表面に生じた変化をとらえる。

搭載されている「合成開口レーダー」はマイクロ波を地表に向かって照射し、反射して戻ってくる電波の強弱によって地表面の形状などを3次元、センチメートル単位で観測できる。

ひとたび大きな地震が起きると、地殻には複雑な力が働き、地表面は隆起・沈下したり、ずれ動いたりする。他にも地面が隆起する火山活動や、地盤沈下などでも活用ができる。

15年に火山活動が活発化した箱根山(神奈川県)の大涌谷では、直径約200メートルの範囲の複数地点で数~十数センチの隆起を確認した。この分析結果は、気象庁が地表に設置した傾斜計のデータと傾向が一致していたという。

活断層、国内に2000

地球の表面を覆う硬い岩板(プレート)には、過去の地震などで大小さまざまなひびが入っている。このひびが「活断層」と呼ばれるものだ。

プレートの移動で引っ張られたり押されたりして活断層付近にたまるひずみは大きくなる。ひずみに耐えきれずに活断層が割れ、動くことで起きるのが「活断層型地震」だ。

政府の地震調査研究推進本部によると、日本の陸域には約2000の活断層があると考えられている。それぞれの活断層は、幅や長さ、過去の地震の記録などから、ひずみのエネルギーが解放されると、どれくらいの地殻変動を引き起こすかをおおよそ予想できる。

宗包室長によると、地震によって実際に動いた幅と、活断層が持つポテンシャル(潜在能力)を比べることで断層の割れ残りなどを見極められる。「どれくらい割れ残りがあるかによって、今後の余震や次の地震を予測できる可能性がある」と宗包室長は話している。

人工震動で地下構造探る

名古屋大学や静岡大学などの研究チームは、地上から人工的な震動を地中に送り、岩板(プレート)内で蓄積しているひずみを推測するシステムを開発している。

精密制御震源ACROSS(アクロス)と呼ばれる装置は、携帯電話のバイブレーション機能のように、重りを高速で回転させることで震動を起こす。地震と同様にたて波(P波)と横波(S波)を同時に発生させることができ、P波とS波の伝わり方の違いによって、地下の構造を探る。

「特にS波は、岩板内の割れ目や地下水の変動があると伝わり方が変化する」。開発に携わっている名大の山岡耕春教授は説明する。

2003年に岐阜県土岐市に装置を設置し、東海地震を引き起こすと考えられている震源域のプレートを観測している。山岡教授によると、観測開始からひずみはたまり続けている。11年の東日本大震災によって一部でひずみが解消したが、全体的にはその後も蓄積が続いており「地震が起きる確率は日々高まっている」(山岡教授)。

地中の観測は地震以外にも有効だ。桜島(鹿児島市)では火山内部のマグマの様子を震動で探る実験にも取り組んだ。山岡教授は「地震も火山の観測も、人工衛星での観測などと組み合わせることで精度を高めることができる」と期待を寄せる。

地震発生の謎、解明の端緒は「パンゲア」

地震はなぜ起きるのか。その疑問への答えは、約100年前にドイツの気象学者アルフレッド・ウェゲナーが提唱した大陸移動説から導き出された。かつて地球上にあった巨大大陸「パンゲア」が分かれて移動し、現在の複数の大陸が形成されたという学説だ。

地球の表面は十数枚の岩板(プレート)に覆われており、その下では高温で軟らかい岩石(マントル)が対流を起こしている。マントルは海嶺(かいれい)と呼ばれる海底山脈海嶺の下で上昇し、冷えて固まったのがプレートだ。

マントルは海底のプレートの下を通りながら、海溝付近で下降している。このマントルの対流に引きずられてプレートも年数センチの速度で移動している。プレートの移動によってプレート同士の境界などに生じたひずみが地震を引き起こしている。

日本付近では①北米プレート②ユーラシアプレート③太平洋プレート④フィリピン海プレート――の4つのプレートが接し合っており、それぞれの境界を中心にいくつもの地震が起きてきた。

ウェゲナーは大陸の海岸線の形や動物化石の分布、氷河の痕跡などの手掛かりをもとにパンゲアの存在を唱えた。プレートやマントルの存在を予測することまではできなかったが、大陸移動説はプレートが移動しているという「プレートテクトニクス」と呼ばれる学説の基礎となっている。

「防災フロンティア」は、地震や防災技術の研究はどこまで進んでいるのか。最前線の動きをシリーズで伝えてきました。

*なぜ‼ 設計図通りでないのですか?

マンション耐震 施工不良相次ぐ

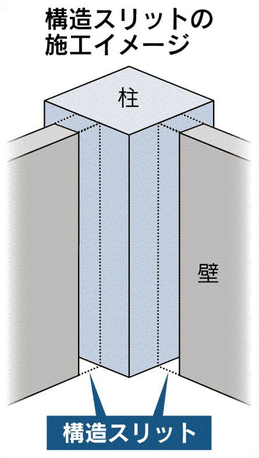

緩衝材挟む「構造スリット」不備 「柱・壁破損の恐れ」

- 2019/7/12付 日本経済新聞 朝刊

- 耐震設備の一部である「構造スリット」が設計図面通りに施工されていない鉄筋コンクリート造マンションが全国各地で見つかっている。直ちに倒壊する危険性はないが、地震が起きれば重大な被害につながる恐れもあり、国土交通省も情報収集を始めた。不備の原因となっている部材はそもそも施工が難しく「多くの物件で不備が生じている可能性がある」と指摘する専門家もいる。

2004年に完成した東京都江東区の分譲マンション(約140戸)では、現在行われている大規模修繕工事中に構造スリットの未施工が判明した。このマンションを詳細に調査した結果、約1600カ所のうち、3割弱の約450カ所で設置されていなかった。

このマンションの建設会社によると、原因は調査中で、第三者機関による検証を行うという。建設会社と販売会社ともに過去にも複数の物件で同様の不備が見つかっている。販売会社は問題を受け、大規模修繕工事を実施していない約300件の調査を始めた。

ほかの大手の建設会社や不動産会社が施工、販売した愛知県や横浜市のマンションでも構造スリットの未施工や設計図面上の位置からずれて設置されている不備が判明している。施工の難しさや、設計図面からの見落としなどが原因とみられる。

構造スリットに詳しい都甲栄充・1級建築士によると、建築過程で構造スリットを設置し、接する柱や壁の型枠にコンクリートを打ち込むと、圧力などで本来設計していた位置からずれることがある。住民どころか業者も不備に気づいていないケースが多いという。

都甲氏は「壁がひび割れることもあるが、外観からは確認できないため、多くの物件で問題が埋もれている可能性がある」と指摘する。自身は12物件で不備を確認したといい「補修が必要でないケースもあるが、あるべき構造スリットがなかったり、鉄骨に触れたりしている場合は構造計算の前提が崩れるため直す必要がある」と話す。

国交省は不備が明らかな物件について情報収集し、自治体に改修方法などを指導する方針。担当者は「なぜ設計図通りに施工されていないのか原因を調べる必要がある」と話す。

NPO法人「建築Gメンの会」の大川照夫理事長(1級建築士)は「直ちに地震で倒壊する危険性は低いが、耐震性に関わるため、構造計算し直して問題がないか調べるべきだ」と指摘。「震度6強を超える地震が起これば柱や壁が破損する不具合が出る可能性がある」とみている。

▼構造スリット 地震の揺れで建物が損壊しないよう、柱と壁、壁と床などを構造的に切り離すために設ける2~5センチ程度の隙間。クッションの役割を果たす緩衝材として発泡ポリエチレンなどを入れることが多い。

1995年の阪神大震災では、柱と壁が衝突して建物の破壊を引き起こすケースが多かった。日本建築センターは震災後、再発を防ぐために構造スリットを推奨する方針を示し、全国のマンションや学校、病院などの鉄筋コンクリート造の建物で広く採用された。

ただ、2011年の東日本大震災後に被害を受けたマンションで構造スリットの施工に問題があったケースが見つかっていた。

こんにちは、

*とことん耐震性にこだわっていただきたいと考えます。

原発耐震性を再評価へ

規制委案、未知の活断層に備え

- 2019/7/8 11:09

- 日本経済新聞 電子版

原子力規制委員会の検討チームは8日、これまで知られていない「未知の活断層」への対策強化を全国の原子力発電所に促す報告書案をまとめた。規制委は電力各社に原発の耐震性を改めて評価するよう今後求める。2012年の発足以来、規制委は不十分とされてきた原発の地震や津波などの自然災害への対策を見直してきた。今後、各社の意見も踏まえ、対応の期限などを決める。

周辺に目立った活断層がない九州電力の玄海原発(佐賀県)や川内原発(鹿児島県)で対応が必要との見方が出ている。

地震の専門家などが入った検討チームは近く、規制委に結果を報告する。規制委は各原発で想定していない未知の活断層による地震の揺れへの耐震性を再評価するよう各社に指示する見通しだ。再評価には1年近くかかり、追加の対策工事となれば数年以上がかかる見通し。

今回の耐震性再評価では、猶予期間をどの程度設けるかが焦点となる。運転中の原発に停止を求めるかどうかは現時点では決まっていない。再稼働に向けた原発の審査にも影響が出る可能性がある。

11年3月に起きた東京電力福島第1原発事故の結果、日本の原発は津波や地震対策が十分ではないという批判を国内外から受けてきた。そのため新たな知見を基に作った新規制基準を既に建設済みの原発にもさかのぼって適用できるようにした。

原発では主に「周辺に存在する活断層による地震」と「未知の活断層による地震」を想定し、最大の揺れに対して安全機能を保つ耐震性が求められている。

未知の活断層による地震は、主に04年に北海道留萌地方で起きた地震のデータを全国の原発で想定してきた。

今後は最新の知見を盛り込み、00年以降に国内で起きた計89の地震データを基に刷新する。そのため各原発ごとに未知の活断層が動いた場合の最大の揺れを計算し直す必要が出てくる。

従来の想定よりも揺れが大きくなれば、建物が耐えられるかを再評価する。耐えられないと判断した場合は、追加工事が必要になる。

日本周辺には約2000の活断層があるとされ、未知の活断層が多数ある。今回の再評価で追加工事など大きな影響を受けやすいのが、敷地内や周辺に目立った活断層が確認されていない原発とされる。九州電力の玄海原発や川内原発が相当する。

敷地周辺に大きな活断層がある原発では、既に強い揺れを想定して耐震性を確保しており、追加工事までの影響は及ばないとみられる。

規制委は4月、テロ対策施設の建設が期限に間に合わない原発に運転停止を命じる方針を示した。川内原発1号機は20年3月に停止に追い込まれる見通しだ。

ついに、やはり!

タイムリーな予知は困難、台風の目はつかめますが、地震の目は、つかめず!

予知を前提にした対策から「前兆観測」の避難対応に東海地震対策を転換!

政府、南海トラフ「前兆」への対応

防災、脱「予知」手探り

2019年(平成31年)1月8日火曜日 日経朝刊

南海トラフ地震の前兆と疑われる異常現象が起きたときに備え、国の中央防災会議が対応方針を2018年末にまとめた。予知を前提にした東海地震対策を転換し、住民や従業員の避難などは自治体や企業に判断を委ねる。だが前兆という不確かな情報に基づき対応を迫られるだけに、実効性は手探りだ。

南海トラフ地震は最悪の場合、日向灘~東海沖を震源域にマグニチュード(M)9級の巨大地震になる恐れがある。トラフの東西どちらかで起きるM8級の「半割れ」地震や、ひとまわり小さい「一部割れ」地震も想定され、これらが巨大地震の前兆として起きる可能性が指摘されている。

どのケースで起きるか予測が難しく中央防災会議の専門家会議は「確度の高い予測は困難」と結論づけた。これを受けて政府は17年11月、東海地震を予知して首相が警戒宣言を発令し、住民に避難を求める対応をとりやめた。代わって導入したのが、気象庁が出す「臨時情報」だ。半割れなどの異常が起きたら「南海トラフ地震の恐れが高まった」として発表する。

実効性どこまで

中央防災会議の報告書によれば、半割れ地震が起きた場合、津波の恐れがある沿岸部で1週間の避難を求め、それ以外の地域でも高齢者らに自主避難を呼び掛ける。一部割れについては、注意喚起にとどめるとした。

分かりにくい内容になったのは住民の安全と日常生活を継続するバランスを考慮したため。四国や紀伊半島の沿岸部では地震から最短数分で津波が襲い、事前の避難が欠かせない。一方で避難の対象を広げると社会経済が閉塞しかねない。

対策方針は腐心の産物といえるが、実効性は不透明な点が多い。不確かな臨時情報に基づいた対応を求められる自治体や企業は人命を守ることには理解を示すものの、戸惑いの声も聞こえる。

社会混乱や経済萎縮 懸念

とりわけ懸念されるのが、臨時情報の発表で経済が萎縮しないかだ。「地震の恐れが高まっている」と知れば企業は不要不急の業務をやめ、市民も外出を控える。報告書は「被害が起きていない地域では事業を継続する」と求めた。仮にトラフ東側で半割れ地震が起きれば、自動車や電機産業などが集積する中京地域で大きな被害が出る。サプライチェーン(供給網)が寸断され、工場の操業停止が相次ぐ恐れが大きい。

企業も対策後手

個々の企業が業務を続けられるかは交通機関が運行し、働く親が子どもを預ける学校や託児所が開いていることも前提だ。関西学院大の照本清峰准教授は過去の災害で間接的に生じた被害を参考に「南海トラフで半割れ地震が起きれば、経済の萎縮により1日当たり最大1280億円の損失が生じる」と試算した。これが半年続けば、東日本大震災の被害額17兆円を大きく上回る。

企業の対策もこれからだ。地震の影響が大きい中京圏で中部経済連合会などが実施したアンケート調査(回答1950社)によれば半割れ地震が起きることを知っている企業は52%、大規模地震の対応計画を策定済みも15%にとどまった。

臨時情報が発表されたときに、食料・日用品などの買いだめや流言などで社会が混乱しないか。前兆情報が「空振り」になったときの対応も答えが見えない。

作業部会の主査を務めた福和伸夫名古屋大教授は「東海地震対策は国がすべて決めていた。これからは自治体や企業が責任を負い、地域の特性に応じた対策を考える必要がある」と訴える。脱「予知」の防災は、自治体や産業界が地域ごとに連携し、共助の防災を真剣に考える仕組みづくりが出発点になる。(編集委員 久保田啓介)

まさか・・・

20××年9月、九州の沖で巨大な噴煙があがった。「破局的噴火」の始まりだった。

噴火の規模は桁違いに大きい。地下のマグマが数時間から1週間ほどで一気に噴き出す。その量は明治維新以降日本で最大だった1914年の桜島(鹿児島県)大正噴火の数百倍に達する。

マグマがなくなった地下の空洞は崩れ、直径10キロメートル以上にわたって地面が陥没。鍋底のような「カルデラ」という地形ができる。カルデラ噴火とも呼ぶのはこのためだ。

日本では過去12万年に10回の破局的噴火が発生し、北海道と九州に集中する。最後は約7300年前の縄文時代に九州南方沖の鬼界カルデラで起きた。神戸大学の巽好幸教授は2月、鬼界カルデラで採った岩石の成分が7300年前とは違うことから「新しいマグマがたまっており、破局的噴火の準備段階に入った恐れがある」と発表した。

世界有数のカルデラである阿蘇山は、約27万年前から約9万年前に4回の破局的噴火を繰り返した。国内最悪の被害が懸念されるのは「九州中部の発生」(巽教授)だ。

海外のカルデラでは、米イエローストンやイタリアのカンピ・フレグレイが1年に数十センチメートルも隆起している。大量のマグマがたまりつつある兆候で、破局的噴火が近いと考える研究者もいる。

だが、各地のカルデラは過去の痕跡にすぎない。火山国の日本では「どこで起きてもおかしくない」と産業技術総合研究所の下司信夫大規模噴火研究グループ長は話す。

数時間もしないうちに、海を越えて九州を巨大な火砕流が襲った。

巨大な噴煙はセ氏数百度にもなる火砕流に変わる。時には時速100キロメートル以上で海を渡る。1000メートル級の山を越え、100キロメートル以上先の都市をのみ込む。阿蘇山の火砕流が福岡市に到達するまで2時間とかからない。鬼界カルデラの破局的噴火後1000年近い間、九州南部に人が住んだ痕跡は見つかっていない。

海底火山の破局的噴火では、海水を大きく揺らす。鬼界カルデラの噴火では九州南端に高さ30メートルの津波が押し寄せた。

1815年に起きたインドネシア・タンボラ火山の破局的噴火では火山灰が太陽光を遮り、欧米で異常な冷夏を引き起こした。大飢饉(ききん)を招き、欧州だけで20万人以上の死者が出たと推定されている。

大量の火山灰は首都圏にも降った。都市機能は完全にマヒした。

九州で起きた破局的噴火の火山灰は、偏西風に乗って東へ向かう。「関西で数十センチメートル、首都圏で10~20センチメートル積もる」と巽教授は予想する。

スリップや視界不良の恐れから、高速道路は通行不能になる。火山灰で送電線がショートし、停電も多発。火力発電所や浄水場の運転が長期間止まる危険性も高い。

富士山噴火の影響をまとめた国の報告書では、降灰量を東京で数センチメートルと推定する。それでも経済被害は最悪で2兆5200億円と見積もる。破局的噴火の影響は計り知れない。

(編集委員 小玉祥司、藤井寛子)

まさか・・・

20××年。東京都内に住む夫婦は床から突き上げる衝撃で目が覚めた。

約100年ぶりの大地震だった。

相模湾から房総沖に至る相模トラフ沿いは、日本列島が乗る陸のプレート(岩板)と海のプレートがせめぎ合う。日ごろからひずみがたまり、耐えきれなくなると一気にずれ動く。

マグニチュード(M)7.9の関東大震災(1923年)以降は静かだが、国は30年以内にM8級が起きる確率をほぼ0~5%と見積もる。被害を考えると、確率は小さくはない。

数年後、首都機能が戻らぬ中で、西日本を激しい揺れが襲った。

静岡県駿河湾沖から九州沖にのびる南海トラフ沿いは、100~200年の間隔で大地震を繰り返してきた。前回から70年以上が過ぎた。

国が30年以内に70~80%の確率とみるM8~9級が発生したらどうなるか。最悪の場合、愛知や兵庫、高知など10県を震度7の激震が襲う。11都県に10メートル以上の津波が押し寄せる。死者・行方不明者は約32万人。避難者は1週間後に950万人に達する。

2011年の東日本大震災でも、M9.0の一撃が甚大な被害をもたらした。だが、日本列島の脅威は単独の地震に限らない。危惧するのは大地震の連鎖だ。

巨大地震は地殻にかかる力のバランスを乱す。04年にスマトラ島でM9.1の地震が起き、3カ月後にM8.6の地震が発生。今も余震が続く。

専門家は「相模トラフ地震が南海トラフへ全く影響がないとはいえない」という。歴史が物語る。1495年の相模トラフ地震の3年後、南海トラフがずれ動いたとされる。1703年の相模トラフ地震の4年後は南海トラフ地震が起きた。

産業技術総合研究所の宍倉正展グループ長は「歴史上は連鎖している。偶然とはあまり思っていない」と指摘する。

相模トラフ地震で無事だった東京湾岸のタワーマンションが左や右に1メートルも揺れた。

大地震の連鎖は、先に被災した地域の復興を妨げる。地震の規模が大きくなると、「長周期地震動」という一往復に2秒以上かかる揺れが遠く離れた高層ビルをゆっくりと揺さぶる。東日本大震災では震源から約770キロメートル離れた大阪市で55階のビルが揺れ、エレベーターが壊れた。

復興を急ぐさなか、富士山で噴煙が上り始めた。

1707年の南海トラフ地震(宝永地震)の49日後、富士山が噴火した。古文書には「地鳴りが続き、夜に雲が黒くなった」などの記述が残る。

気象庁気象研究所の小林昭夫室長は「噴火は地下に十分なマグマが蓄積し、準備ができていたところに地震が引き金となった可能性がある」と指摘する。藤井敏嗣東京大学名誉教授は「今の富士山の状態も、いつ噴火してもおかしくない」と話す。

(藤井寛子)

「地震予測には疑問」「津波対策取るべき」

東電福島事故、旧経営陣の公判開始1年 回避可能性証言割れる

証人尋問では、津波対策を担う「土木調査グループ」に所属していた東電社員が長期評価について「専門家が支持しており、津波対策に取り入れるべきだと思った」と明言。グループにいた別の2人も「著名な研究者でつくる国の組織がまとめた見解。対策に取り入れずに国の安全審査を通過するのは難しい」などと述べた。

グループの社員らは08年6月、福島第1原発に最大15.7メートルの津波が襲来するとの試算を武藤栄元副社長(68)に報告。武藤氏は防潮堤設置の許認可手続きなどを調べるよう指示したが、翌月には「さらに研究を続ける」として対策を見送ったという。社員の1人はその時の心境を「対策を進める方向だと思っていたので、力が抜けた」と振り返った。

実際に福島第1原発を襲った約13メートルの津波について想定と異なっていたなどと述べたが、「対策をして津波を防げたかといえば、それは違う」「何かできたことはあったと思う」と見方は割れた。

公判は地震本部内の部会長として長期評価の議論をとりまとめた島崎邦彦・東京大名誉教授も出廷。部会の専門家から長期評価の信頼性に異論は出なかったと強調し、「長期評価に基づいて対策を取っていれば事故は起きなかった」と述べた。

一方、津波工学の専門家として津波対策に携わってきた今村文彦・東北大教授は、長期評価について「無視できないが内容には疑問がある」とし、対策に踏み出す根拠としては限界があったとの見方を示した。

今秋にも被告人質問 16年2月、3人強制起訴

東電福島第1原発事故を巡って業務上過失致死傷罪に問われたのは勝俣恒久元会長(78)、武黒一郎元副社長(72)、武藤栄元副社長(68)の3人。起訴状によると、津波による重大事故を予見しながら原発の運転を続け、事故で長期間の避難を余儀なくされた入院患者らを死傷させたとされる。

3人について東京地検は不起訴としたが、検察審査会は2014年に「起訴相当」、15年に「起訴すべきだ」と議決。検察官役の指定弁護士が16年2月に強制起訴した。

17年6月30日の初公判で、3人は事故を謝罪した上で「事故を予見することは不可能だった」などと無罪を主張。18年1月の第2回公判以降、証人尋問が続いており、今秋にも被告人質問に移る見通しだ。

自治体「防災対策見直す」

北海道沖M9級地震 30年内7~40%

- 2017/12/20付

- 情報元

- 日本経済新聞 朝刊

北海道東部の千島海溝で今後30年以内に7~40%の確率でマグニチュード(M)9級の超巨大地震が起きる――。政府の地震調査委員会が19日、「(発生は)切迫している可能性が高い」との予測を公表した。地元自治体は「いざという時に備えたい」と警戒を強めた。「全員避難は無理」と困惑する高齢者施設の担当者もいた。

調査委は平均340~380年の間隔で繰り返してきたとみており、前回の発生から約400年が過ぎている。今回の北海道東部沖では発生間隔が100~800年とばらつき、30年以内の発生確率は7~40%と幅がある。津波の高さなどは分析を続けている。平田直委員長は「東日本大震災のような大きな地震が北海道でも起こり、津波が発生する可能性を覚えておいてほしい」と語った。

公表を受け、北海道危機対策課の担当者は「発表された発生確率は決して低い数字ではない。国の動きを見ながら防災対策を見直したい」と気を引き締めた。

2003年に起きた十勝沖地震や11年の東日本大震災などの教訓から北海道の太平洋側の全市町村がハザードマップ(防災地図)を作製。担当者は「道民や市町村には改めて緊張感を高めてもらいたい」と求めた。

釧路市は13年、津波の第1波が到達するまでの30分間に避難する計画を冊子にして市民に配布。中山朗生・防災危機管理監は「今回の評価で慌てることはない」と冷静だ。広尾町は16年に備蓄品を拡充したが、担当者は「さらに量を増やす必要がありそうだ。予算が確保できるか……」と不安を漏らす。

高齢者施設にも動揺が広がった。「全員を屋外に避難させるのは不可能だ」。海岸線から約200メートルの位置にある根室市の有料老人ホームの施設長は戸惑いを隠せない。

毎年避難訓練をしているが、入所者約40人の半数は要介護度が高く、介助なしでの避難は難しい。施設長は「津波到達までにどんな対応ができるのか、まだ想像できない」と不安げだ。

広尾町立広尾小学校の舘田真教頭は「津波が起きたらすぐに避難との意識を児童に徹底したい」と話す。今年度から「地震が起きたら、すぐ高台に」との意識を徹底するため、地震訓練と津波訓練を1つにまとめたばかり。舘田教頭は「新たな被害想定によってはマニュアルなどを見直す必要もある」と危機感を募らせた。

予測の評価難しく むやみに恐れず備えを

地震調査委員会が千島海溝沿いの地震活動の長期評価を改定し、マグニチュード(M)9級の超巨大地震が起こる可能性を指摘したのは、2011年の東日本大震災が教訓になっている。

調査委は今回、内陸の堆積物を調べた研究をもとに、北海道東部の太平洋岸で大津波が押し寄せたと推定した。産業技術総合研究所の宍倉正展グループ長は「東日本大震災を契機に堆積物による評価の重要性が見直された」と指摘する。

日本列島は世界でも地震が集中する地域の一つだ。千島海溝以外の地域も超巨大地震が起こる確率は高くなる。

ただ海溝型の地震では、最大規模の推定は複数の震源域がすべて連動する場合だ。過去に起きた地震は、連動せずに1つの震源域だけで起きたものもある。活断層の起こす地震は、海溝型のような周期性が乏しく、さらに評価が難しい。

最悪の場合を想定することは大切だが、高い確率の数字だけを見て、むやみに恐れて日常生活に支障が出るようでは逆効果になる。

一方、2度の震度7を記録した熊本地震では発生前に、震源の布田川断層について30年以内に最大0.9%と活断層としては高い確率予測がされ、研究者は警戒していたが一般の関心は低かった。評価の内容をよく理解して、適切に備えることが重要だ。